ボカコレは「僕がルーキーだったら確実に参加する」

3月18日から21日にかけて開催される「ボカコレ2023春」

sasakure.UK 明確には覚えていないんですけど、Twitterで「(曲を)『ボカコレ』に投稿しました!」みたいな内容がリツイートされてきて、シーン全体が盛り上がっている雰囲気を感じ取りました。2年くらい前だと思うので、初回だったかもしれません。

ボカロを取り巻く間口の広い祭典としてすごくいいなって。特に、ルーキーとして投稿できるのは2年以内っていう制限がちょうどいいですよね。タイムリミットが設定されることで、ルーキーの人たちの後押しにもなるし。

僕がルーキーだったら確実に参加してます。絶対間に合わせるぞってつくって(笑)。

──2022年春の「ボカコレ」では、厳選プレイリスト企画に参加されていました。

sasakure.UK 世界観がしっかりしていて、なおかつマクロ視点で描かれた楽曲をチョイスさせていただきました(外部リンク)。どの曲もビビっとくる個性の強さを持っていて、僕が創作意欲を搔き立てられる曲というか。

──これまでの「ボカコレ」投稿楽曲で気になった楽曲はありますか?

sasakure.UK 2022年秋の「ボカコレ」のルーキーランキングに、ボカロPユニットのキツネリが投稿した「HYPERMARKET」がすごく好きで、めちゃくちゃ聴いてます。

リリックの切り取り方もすごく良いし、世の中に対して「僕もそう思う!」みたいなことが表現されていて共感しちゃいました。曲自体も可愛くて、いろんなところに工夫を感じますね。 ──3月18日からスタートする「ボカコレ2023春」に参加するルーキーに向けて、背中を押すようなメッセージをお願いできませんか?

sasakure.UK 新しい世代の人たちは、最初から思考がプロフェッショナルというか、曲の完成度も高くてすごいと思っています。僕から言えることがひとつあるとしたら、「もっと変な音を聴かせてください」ということですね。

僕が目指してきた音はプログレやエレクトロニカ、レトロミュージックをベースにした楽曲が多く、世の中に受け入れられにくくて、みんなに聴かれるような音ではなかったんです。そういう音でも、ボカロなら受け入れられることがある。なので、全然尖っていてもいいし、むしろ尖った方が僕は好きです。

おそらく、若い世代こそ言いたいことがいっぱいあると思うので、楽曲を通じて恐れずに発信してほしい。自分自身、年々センスが枯渇していくような感覚もあって、いろんなものを取り入れるようにしているんですけど、その一つとして、ルーキーの方々が生み出す尖った曲からの刺激もあると思っています。

sasakure.UKだけ? 偶然性の高いボカロ曲探し

sasakure.UK 正直、僕の場合はそこまで順位に興味がなくて(笑)。なので、たとえば「世界」や「リンゴ」など、検索に自分が好きな単語を入れて、引っかかった曲をずっと聴いていきます。

ワード自体にそこまでの意味はなくて、そのときちょうど食べていたのがリンゴだったらそれで検索するみたいに。それでも最初に聴く音は頭に残るので、わりと慎重に選びますね。

──とてつもなく偶然性の高い出会い方をしているんですね! 理由を教えてください。

sasakure.UK 以前からずっとそうなんですけど、ランキング上位みたいなメジャーな曲に寄りすぎると、自分の価値観がそこに引っ張られてしまって危険だなと思うので。普段から、できる限りいろんなものを広く取り入れるようなスタンスです。

トレンドは、近づいても良いけど、飲み込まれてはいけない大きな渦のようなものだと思っています。飲み込まれてしまうと、自分の個性も全部根こそぎ持っていかれて、そこから出てくることができなくなるんですよ。

誤解しないでほしいのは、トレンドそのものはシーン全体が盛り上がるのでウェルカムです。僕自身も流行に対してはかなり肯定的です。ただ、個人的にトレンドとの付き合い方は気を付けるようにしています。

──トレンドと距離を置くsasakure.UKさんからみて、今のボカロ曲のトレンドはどのようなものだと感じていますか?

sasakure.UK 可愛いさとスタイリッシュさが共存している印象ですね。以前の「言いたいことを言うぞ!」という曲からまた少し変わって、言葉選びにインテリジェンスを感じます。

なので、付き合い方としては、インテリジェンスを曲に上手く盛り込んだ上で、自分のクリエイティブを表現できるといいのかなと思います。

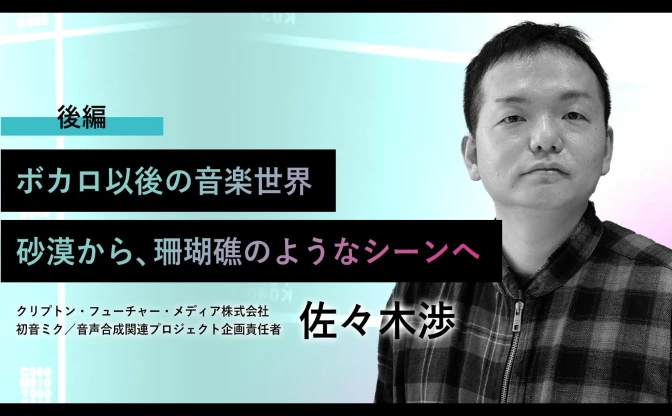

ボカロPとして15年、栄枯盛衰との向き合い方

sasakure.UK 15年以上活動していると、トレンドのような大きな渦の影響は絶対に受けるんですよね。振り返ってみると、その渦と対峙したときに、自分はどう(その中で)生き続けられるかがポイントになっていました。

僕の場合は、ルーツとなっているゲームミュージックや、ボカロを始める前に聞いてた音楽コミュニティサイト・muzie(※)にあった曲、BMS、高校の頃に経験した男性合唱の曲で自分の胸を打ったフレーズとかを参照するんです。

迷ったときに立ち戻る先が複数あることで、今自分はどうすべきなのかが見えてくるというか。自分にとって普遍的なものは何か、変化していくものとの違いは何か──みたいなことを、よくノートに書いたりもします。作詞の合間とかに。

※muzie(ミュージー):かつて存在した日本最大級の無料インディーズ音楽配信&コミュニティサイト

──いわゆる原点に立ち返るとも少し違って、原点を参照することで今すべき振る舞いがわかってくる。

sasakure.UK 世の中が変わると、良くも悪くも自分と向き合わざるを得なくなっちゃうので。自分の言葉や思いを反芻して、ノートに書いて、またそれを参照して。その繰り返しの中で曲が生まれてきたから、今があるのかなって思います。

思考と分析を止めないことは常に意識しているし、僕自身、そういうことが好きなんだと思います。常に、初音ミクとの関係性や在り方を考え続けているくらいなので(笑)。

正直な話をすれば、活動を続けていく中で辞めていってしまう人たちもたくさん見てきて、すごく寂しい気持ちになったこともありました。

それこそ、昔フリーで音楽ゲーム楽曲を発表していた方たちや、muzieに登録していたクリエイターの方たちはほとんどいなくなっちゃったんですけど、僕は彼らの曲にかなり影響を受けてきた。だからこそ、おこがましいかもしれないですけど、僕が活動を続けることで、彼らの作品性や創造性を受け継いでいけたらいいなと最近は強く思っています。

「The VOCALOID Collection ~2023 Spring~」をチェックする

sasakure.UK(ササクレ・ユーケイ)

ボカロP。インターネット上で自身のサイトを拠点に、オリジナルのインスト楽曲を発表する活動の後、”初音ミク”などの音声合成ソフトVOCALOIDにインスピレーションを受け、作詞にも挑戦。これらの楽曲を動画サイトに公開すると、その作品性の高さから一躍注目を集める。時代を越えて継承されてゆく寓話のように、物語の中に織り込められた豊かなメッセージ性を持つ歌詞と、緻密で高度な技術で構成されたポップでありながら深く温かみのあるサウンド、それらを融合させることで唯一無二の音楽性を確立する。

・sasakure.UK|公式サイト

・sasakure.UK|Twitter

・sasakure.UK|ニコニコ動画

・sasakure.UK|YouTube

【The VOCALOID Collection 〜2023 Spring〜】

開催日時:2023年3月18日(土)~21日(火・祝)※18日は前夜祭

開催場所:ニコニコTOPページなどのネットプラットフォームほか

・ボカコレ|公式サイト

・ボカコレ|公式Twitter

・ボカコレ|公式YouTube

0件のコメント