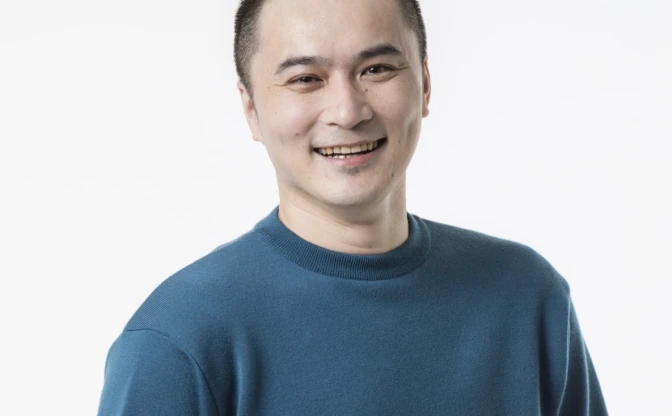

2人を出会わせたFENNEL──その未来像とは?

対談は初めてだが、2人ともに語り尽くす対談となった

OZworld あんな贅沢なメンバーなのにね。

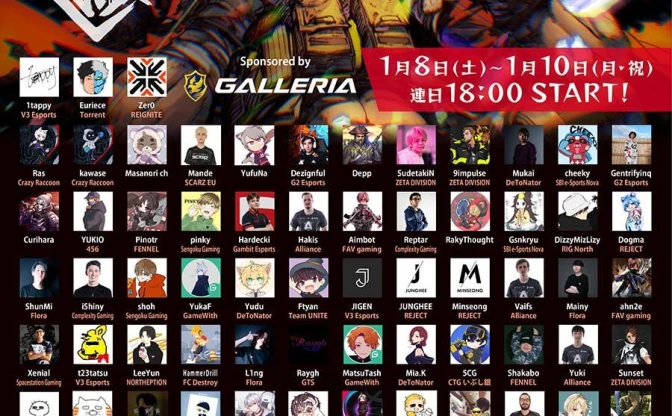

MAH 俺、『FENNEL CUP』の賞品で20万円分のリゾート宿泊券をゲットして、今度それで旅行に行ってくるんだよ。それすらも世間はだれも知らない(笑)。

OZworld ですね(笑)、見せたいですね!

MAH 前回はバンドマンが多かったけど、次はヒップホップシーンからも呼びたいよね。OZくんが進めている大会とは違う形で、うまい具合にやれればいいね。

OZworld 例えば今日の対談も、e-Sportsチームの企画なのに、この場にプロゲーマーもストリーマーもいないというこの絵面。こういうことが起こるのがFENNELというチームなんですよね。

自分たちアーティストというのは、(プロゲーマーから見て)別の生物だと思うんですよ。けど、己と格闘している部分は共通している。僕らがそこから吸収できるアート思考やマインドがあるし、プロゲーマーの皆さんがアーティストから学べるものもあると思う。

逆にこの環境だからこそ、音楽だけでは味わえない会話ができるのもFENNELというチームの良さだと思うので、それをフルに生かしてほしいです。e-Sportsと音楽、お互いがWin-Winな関係をもっと展開できると思ってます。

MAH ゲームに関してはどのチームも突き詰めてやってるけど、遊びの部分も本気でやろうとしていて、そこがブッ飛んでるし、すごいところでもあるよね。アーティストとゲーマーがこのビルの屋上に集まってバーベキューしてるってさ、すごいことだよね。

OZworld すべてこのビルで完結してるという。FENNELにしかできない動きをすでにしているし、むしろ他のチームにもそういう影響を与えていってほしいですよね。

音楽は勝敗の垣根を飛び越えたところにあるので、勝敗のあるゲームという世界で、勝敗のない音楽でも繋がりあえるのは、結構変態的で面白い。

MAH このスタジオから曲を出す人が増えてきたら、音楽業界が「FENNELって何?」ってなるかもしれないよね。逆に言えば、プロゲーマーが音楽レーベルに所属することもあるし、音楽会社がプロゲーミングチームをつくるかもしれないし。

OZworld このスタジオが生まれた時点で……

MAH ナシじゃないってことだよね(笑)。

OZworld もしもFENNELのプロゲーマーが自分たちのプロモーションの曲を自分たちで歌うとかあったら、そのプロデュースとかめちゃくちゃしたいですもん。本人の活動からするとオプションかもしれないけど、それによって生まれる自信はハンパないと思うんですよ。

MAH NBAのバスケ選手って、ヒップホップの曲とかリリースするよね。ガス抜きかもしれないけど、遊びを本気でやって、プロである自分たちが手伝えれば良いよね。その時、e-Sportsという枠は超えられたんじゃないかなと思う。

俺もOZくんのようなチームのための曲をつくってみたいし、オフラインイベントで音楽ライブと融合したe-Sportsイベントもしてみたいですね。

『FENNEL CUP』で集まってくるアーティストがライブやったり音楽を制作したりすれば、それだけですごいことになる。

ロックとヒップホップ、融解する未来予想図

──コロナ禍が終息しつつある今、音楽フェスが盛り返し始めています。お客さんの声や反響は、コロナ禍以前/以後で変わっているでしょうか?MAH 2000年代にロックフェスが徐々にうまれて、コロナ禍に入る2020年まではかなり成熟していたと思うんです。でもコロナ禍でライブに行く人が離れてしまった。今年からまた音楽フェスが復活してきてるけど、それまでのフェスシーンは3年経った今、もうなくなっちゃってるんですね。

──主催として「DEAD POP FESTiVAL」を運営していたり、ご自身がフェスに出演したりする肌感覚として、ですか?

MAH 俺の体感ですけど、今いる半分以上はコロナ禍の間にファンになってくれて、ライブに行き始めた子たち。ロック界隈ではライブ規制も厳しくやっていて、その状態しか知らない子たちが半分くらいいるんです。

だからこそ「モッシュやダイブをやってみたい!」と憧れてライブに参加して、SNSで話題になることもある。

なのでもう一回、コロナ以前の盛り上がりや成熟度まで持っていかないとダメですね。ここから数年かけて、お客さんを育てていかないと。

ただ、例えば2022年の『POP YOURS』では観客は声を出してはいけないというルールで、みんな無言に拍手。だから代わりに急きょ「イエーーーイ!」っていう歓声が入ったサンプラーを出演数分前に録って、実際に流したんですよ。そしたらみんな面白がってくれて、次のAwichも、その後の出演者も続いていった。

今からすれば笑い話ですけど、あのムードをどうしたらいいか、出る側はめちゃ真剣でした。

──それぞれジャンルごとの向き合い方を迫られていますね。

MAH たぶん今ロック界隈の人は「ヒップホップってどんなだろう?」って、気になってると思う。ここ数年、ロックはヒップホップに勢いで負けてると思うし、「ヒップホップはすごいけど逆に負けたくないな」というのもあるから、気になって話してみたい人は多いんじゃないかな。

最近だと「FUJI ROCK FESTIVAL」でBAD HOPがバンド編成だったよね。バックについてたのがRIZEのあっくん(金子ノブアキ)とかKenKenとかで、俺らからしても「そのバンド編成は見てぇ!」って思えるやつだった。

OZworld ラッパーのバンド編成、今後ゴリゴリに起こりそうですよね。自分はいつも一人でやってるからこそ、バンドがいるライブだと安心感がすごいんですよ。みんなそれぞれの役割をやりながら、自分と同じ方向、同じ目的でショーをしてくれる。その感覚に震えましたね。⚡️FUJI ROCK⚡️

— BAD HOP (@badhop_official) July 30, 2023

BAD HOP初のバンドセットで挑みました🔥🔥

短期間ながらサポートしてくれた、バンドの皆さんフジロックのスタッフの皆さん本当にありがとうございました🙌🙌

関係者の方々からも好評でまたいつかバンドセットでやれるかもしれないのでお楽しみに🙏🔥 pic.twitter.com/hGeqSOpdvB

MAH それを聞いちゃうと、年がら年中バンドを背負ってるありがたみをもっと感じないいけないな、俺は(笑)。音楽楽しーーーー!!!!!

— OZworld (@OverZenith369) August 3, 2023

8.6 日曜日は葉山森戸海岸海の家 OASISにて

SPバンドライブ🐉🌞

波の音と口から出るMy dragonちゃん達を見に来てくださいなーーー pic.twitter.com/xYYPZlZwhq

OZworld ヒップホップのアーティストもキッカケがないだけで、そういうイノベーションは期待しているし、求めてると思います。

──まさにこのスタジオが、そういったキッカケづくりの場所になれば面白いですよね。

OZworld プライド云々は抜きにして、お互いの力を合わせればもっと良いものをつくれると思うから、バンドの方々はバンドの良さをもっとラッパーたちに伝えていってくれたら嬉しいですね。

MAH たぶんその良さを一番わかってもらえるのは、ライブを見てもらうことなんだよね。フェスにラッパーの人たちがもっと呼ばれる状況になって、同じ舞台でロックバンドの演奏を生で見たら「やべぇ」って思ってくれるはず。

俺もこの前、主催してる「DEAD POP FESTiVAL 2023」にCrossfaithを呼んだ時にゲストのRalphを生で見て、「Ralphの声やべぇ!」って俺は思ったし、Ralphも生のバンドを見て「やべぇ!」って思ったはずでさ。そういうのが増えていくと良いな。

DEAD POP FESTiVAL 2023 ありがとうございました!

— CrossfaithJapan (@CrossfaithJapan) June 25, 2023

「解」の名通りの光景を作り上げられたかと思います😈

Thank you @DEADPOP_FEST for having us! You guys have been crazy in last few years but you went extra CRAZY tonight!

Photo by @cazrowAoki pic.twitter.com/eFKfTRJPdc

4件のコメント

匿名ハッコウくん(ID:9201)

わかる

だからジェシーとケンケンが

釈放されたとき

謝るのは当たり前やけど

例の部分には強気で言ってほしかった

舐達麻みたいにね…

ロックスターって

今はラッパーの事かよ

って少し悲しかった

匿名ハッコウくん(ID:9200)

わかる

だからジェシーと

けんけん

匿名ハッコウくん(ID:9190)

>“絶対に逮捕されない”“絶対に炎上しない”バンドにお客さんがつくようになって、持てはやされるようになった。

HIPHIPも同じようになったらキツいな