エネルギーは自動で貯まる? 弱点は補正?

以降は、コンセプト映像などを見た上での考察となります。

一番気になるのは、短い時間でもバトルができるというアプリならではのルールでしょう。

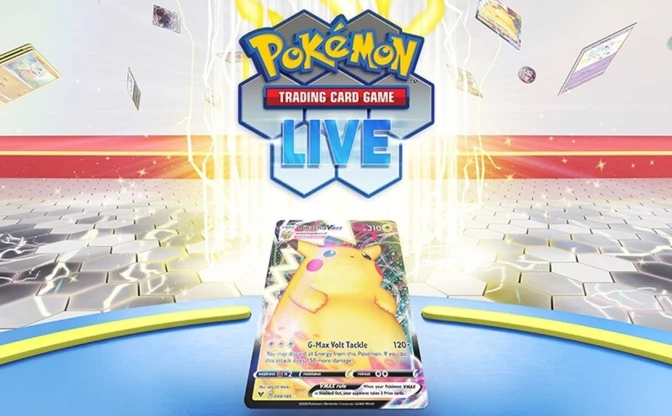

海外で遊べる『ポケカ』のオンライン版「Pokémon Trading Card Game Live(PTCGL)」は紙版のルールと基本同じになっていますが、アプリ版は紙版とは相当違ったものになると予想できます。

クイックバトルと打ち出されていることからも、従来のルールと比べてコンパクトであると考えられます。

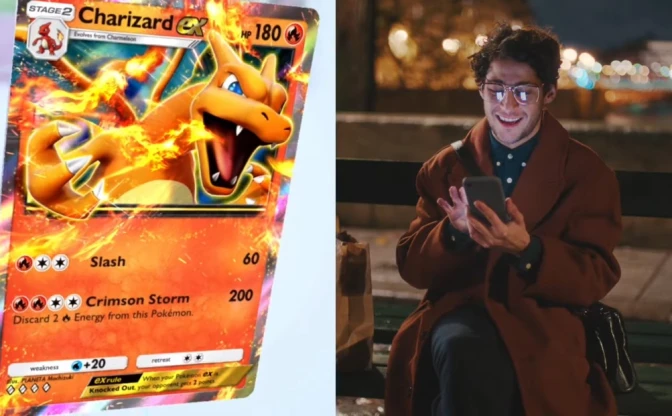

以下、コンセプト映像(0:58〜1:03までの5秒)と公式サイトからうかがえる要素を紹介します。

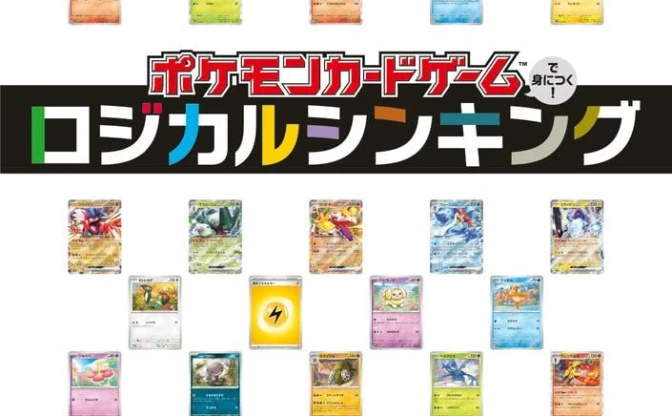

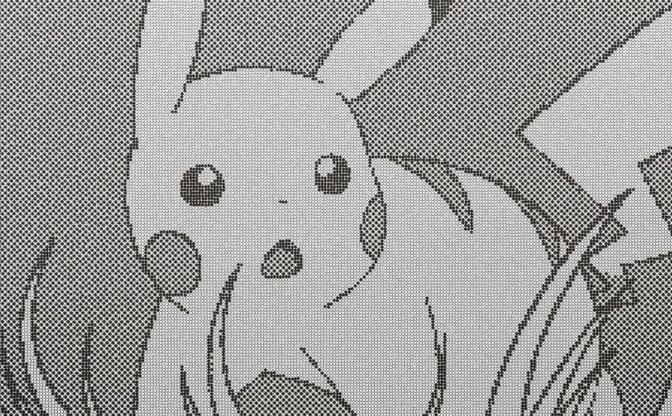

ベンチは3枚?

動画ではバトル場の下に3枚ずつカードが並べてあります。紙版ではベンチポケモンは本編同様に5匹まで置けるので、枠がだいぶ絞られていますね。

サイド制ではなく3ポイント制?

公式サイトで見ることができるexカードに、exルールとして「ポケモンexがきぜつしたとき、相手は2ポイントとる」という表記があり、動画の対戦画面の下に謎の3つのカウントがあります。

通常、相手のポケモンをきぜつさせるたびにサイドカードをとって手札に加え、先に6枚のサイドカードをとりきった方が勝利でした。そこから考えると、勝利条件がその半分なおかつきぜつさせても手札が増えることはないというのはこれもまた大きな変更の一つとなりそうです。

『Pokémon Trading Card Game Pocket』の対戦画面/画像はコンセプト映像から

エネルギーは自動で貯まる?

公式サイトで見ることができるカードのわざの説明に、「エネルギーゾーン」という表記があり、実際にそれらしきエリアが動画で確認できます。

これは、「Shadowverse(シャドウバース)」といったデジタルカードゲーム(TCG)でよく採用されている、ターンのたびに増えていくマナのようなものだと考えられます。

その場合、カードではなく場にエネルギーが溜まっていく仕様になるため、「エネルギーカード」という概念がなくなり、デッキも40枚ではなく、20〜30枚とコンパクトになる可能性も考えられます。

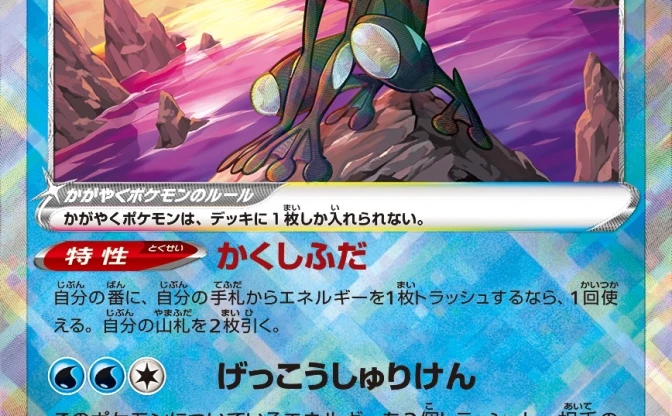

弱点が補正されている

カードの左下の部分を見ると、弱点のダメージが+20になっています。

現行のルールだと、弱点はダメージが2倍という激烈な効果でしたが、それが常識的な範囲に補正されているようです。

抵抗力は廃止?

同じく、カードに表記がないため、弱点とは反対にダメージが減る「抵抗力」自体が廃止になる可能性があります。

『Pokémon Trading Card Game Pocket』のカード<ファイヤー ex>/画像は公式サイトから

以上5つの考察を行なっています。当たるかどうかはともかく、紙版とはかなり違うと言えると思います。

北野祐司さんは動画内で「従来のグランドデザインを踏襲しつつ、新しいルールを取り入れる」と説明しています。

早い時間で決着がつきそうなこのルール、DCGにはうってつけと思われます。

本格的なポケカに興味を持ったら紙版があるため、その導入として優秀に思えますし、デジタルと紙での棲み分けもされている絶妙なバランスであるように思います。

2024年内リリースということで、そう遠くない未来に詳細は明らかになるでしょう。続報が楽しみです!

0件のコメント